DI ANDREA RISCOSSA

Esco dal negozio con un vinile sottobraccio.

Da bravo analog l’ho ordinato via telefono, sono andato a prenderlo in bicicletta, a casa ho spolverato il giradischi. Lo ammetto, mi sono anche fatto la barba e ho messo su la t-shirt della Sub Pop che fa tanto “sono stato indie prima di te”.

E’ un appuntamento tra un disco e me stesso. Anzi, tra un disco e una vita che nel mentre è trascorsa tra solchi diversi, ma pieni della stessa musica.

Chissà cosa ci diremo, arrivati a casa.

Un po’ lo temevo, un po’ lo speravo. Non tiro fuori la trita storia della madelaine, ma quello è. Anche perché più mi affosso nel divano durante l’ascolto, più mi perdo in una galleria di ricordi e di immagini. Lo spettacolo dell’Mtv Unplugged, trasmesso in tv, è ancora inciso nei miei vetusti neuroni, con quel sorriso iconico di Eddie, sospeso tra il folle e il trascendente.

Sette tracce, ascoltate in loop per un pomeriggio, inaspettatamente libero.

Sette tracce per ritrovare la scintilla iniziale di un amore, o, quantomeno, di una fratellanza.

Sette tracce che all’ennesimo ascolto diventano sette polaroid, nitide, nette, sature di passato.

Sette racconti che sono nati quel pomeriggio, che si sono presi il tempo necessario per mettersi, da soli, a fuoco e per maturare. L’altro giorno, in auto, tornavo dalle mie montagne, e ho avuto la folgorazione finale. Mi sono ricordato dove, per la prima volta, le parole di Oceans hanno preso senso.

Oceans.

Buio.

Freddo.

Calma.

Sono sospeso in un liquido scuro, in un tempo breve, perfetto, prenatale.

Sono un diciassettenne di Torino, inspiegabilmente vestito di neoprene, un’onda mi ha appena travolto, poco prima della mezzanotte. So che qualcuno là sopra mi starà cercando, ma ho buoni polmoni, mi prendo un attimo, perché qua sotto, alla fine, è quasi un’esperienza mistica.

Pochi secondi sembrano mezzo film. I miei personali titoli di coda recitano “……I will be / I will be there once more”.

Batto i piedi sul fondo, torno a respirare, ma è buio. Sulla spiaggia la luce del fuoco, qualcuno a riva alza la voce, indicando il largo. Mi giro, arriva la seconda onda che mi riporta sul fondo.

A surfare ero veramente scarso. A vederla ora erano più le onde a passare sopra di me che il contrario. Però quelle poche che mi hanno concesso l’onore ancora me le ricordo. Ed era la prometeica attitudine dell’eroe solitario contro il mare a muovermi contro natura. Un viandante sul mare (e basta), un Johnny Utah ibridato con Caspar David Friedrich, per intenderci.

Stavo sotto, Oceans a ruota nella testa che, evidentemente, si riempiva di note mentre si svuotava di ossigeno, una gloriosa colonna sonora per la mia dipartita.

Waves roll in my thoughts .

Ecco. Anche se qui sono i miei pensieri a esser dondolati dalle onde. Cerco la tavola, la abbraccio, so che tornerà a galla, lei la direzione non la perde mai.

Respiro, una mano mi prende i capelli e sento una risata famigliare, unica, seguita da un paio di occhi verdi illuminati dall’acqua del mare. E’ il responsabile dell’uscita notturna. Non gliene frega nulla se ho preso più onde in faccia che sotto i piedi, non sente sua madre che, dalla spiaggia, sta recitando un salmo sulle punizioni future, poco importa che tutto sia durato pochi minuti. Ha il sorriso di Eddie, iniziatico, quando si tratta di certi argomenti, spontaneo e unico, come chi ripesca un amico tra le onde poco prima di mezzanotte. E mentre remo verso riva, coi pensieri cullati dalle onde e con le labbra gonfie e salate, con un filo di voce mi esce la coda della canzone, quando diventa un canto quasi religioso, con la batteria che va in guerra e gli strumenti che crescono col crescere della voce. Ecco, questi sono titoli di coda.

State of Love and Trust.

“Hey Eddie, me la faresti una canzone d’amore, scanzonata e senza impegno, per una commedia romantica in cui vorrei infilare te e tutti i tuoi amichetti di Seattle?”

Ho sempre pensato che Cameron Crowe, regista di Singles, avesse detto questo a Eddie.

Povero, povero Cameron.

Chiedere leggerezza al Nostro, allora, doveva essere un pelo dura. Ma questa caratteristica dei Pearl Jam fu uno dei motivi per cui me ne innamorai subito. Ci fu empatia immediata, rimasi folgorato dalla capacità impressionistica di descrivere scene ed emozioni. Una perenne ellissi, un non detto, molto cinematografico, era parte fondante della costruzione delle canzoni. Eppure, alla fine, avevi tutto chiaro in testa, bastava guardare il quadro da tre metri, tralasciare la singola pennellata e cogliere il senso del tutto. Praticamente la mappa del mio cranio.

State of love and trust per me è Amore e Psiche del Canova. Ti costringe a girarci intorno, a decidere inquadratura, senso, significati.

Perfetta.

Doppia.

Un’istantanea di un attimo prima di un bacio.

Avevo quindici anni la prima volta che la sentii e rimasi spiazzato. A quindici anni fai ancora una bella confusione coi sentimenti, soprattutto se ti tocca essere maschio e vivere quindi con un ritardo perenne di dieci secondi sulle relazioni umane. E questo quando non hai bevuto.

La pistola della canzone mi tornò in mente pochi anni dopo, quando mi trovai esattamente nella situazione che leggo ancora oggi tra le strofe. Decidere quanto e quando lasciare andare i sentimenti, il perdersi in qualcuno, regalare la fiducia, lacerarsi tra amore e razionalità, soffocare il sentimento di autoprotezione e lanciarsi, polpastrello sul grilletto e un ultimo dubbio ancora.

Eddie la scrisse dopo aver visto il film. Diede, questo è indiscutibile, una sua (molto) personale visione del senso dell’opera. Io, ancora adesso, quando ripenso a storie d’amore passate, penso a come fosse ancora “in costruzione” la definizione del mio concetto di Amore. Come un’opera d’arte, di un tempo che fu, è bello poter tornare ad ammirarlo, contemplando il bivio che imbocchiamo ogni volta.

Nella speranza di essere salvati da noi stessi.

Alive.

Parlavo e comprendevo male l’inglese.

Per questioni di congiunzioni astrali studiai spagnolo alle medie e al liceo. Inglese privatamente, per lo più conversation, col risultato che la grammatica era un’opinione: usavo la costruzione latina, un pastiche con picchi di delirio di sintassi che non toccò neanche il desaparecido esperanto. Un inglese dei tempi del vallo di Adriano, già vecchio appena nato, un inglese senza internet, senza viaggi verso Londra. Non ancora.

Il primo effetto fu che la musica che adoravo, quella nella lingua di Albione, appunto, era quasi incomprensibile. O almeno, richiedeva uno sforzo degno di un monaco amanuense, perché la tecnica era esattamente quella. Trovare il testo, scriverlo, riscriverlo, scriverlo ancora, cantarlo, memorizzarlo. Ero monaco e trovatore, col risultato che adesso, a più di trent’anni di distanza, posso recitarvi Sweet Child o’ Mine così come mia nonna faceva con Dante.

La seconda conseguenza di questo handicap linguistico fu che mi trovai per le mani dei testi che andavano compresi, che meritavano di essere compresi (ok, Guns esclusi, ammetto che la profondità di scrittura albergava altrove).

La prima volta che mi fermai, penna in mano e dubbio in testa, fu proprio con Alive.

Quella canzone aveva qualcosa di magnetico. Scrissi la prima parte e oh!

Oh!

Quarantasei parole.

Quell’uomo, al secolo Eddie Vedder, ha tirato una pennellata, precisa, chirurgica, cinematografica, sull’incomunicabilità, sul dolore di essere adolescenti, sulla prima cicatrice che ti sei fatto e che nessuno può vedere.

E’ un racconto, non una semplice canzone, lo segui, fino al rovesciamento:

Is something wrong?

She said

Of course there is

You’re still alive

She said

Oh do I deserve to be?

Is that the question?

And if so, if so

Who answers?

Who answers?

Già, chi risponde?

Alive fu l’inizio del cambiamento, almeno per il sottoscritto. Capii che c’erano autori in giro che non scrivevano canzoni solo per espandere il proprio ego e il conto in banca. Iniziò una ricerca a ritroso, un lavoro filologico, su ciò che esisteva prima del grunge mentre questo era vivo e vegeto e segnava il solco nella storia della musica. Riempivo quaderni, compravo cassette e CD, facevo interminabili passeggiate col walkman, inserendo nei panorami della mia Torino una colonna sonora che vibra e che torna a galla ancora adesso. Le mie vie dei canti.

Alive fu anche la prima canzone che mi parlava di dolore e di come conservarlo. Perché, come dice il Vate:

We all have our broken pieces.

Emotionally, spiritually in this life, nobody gets away unhurt.

Springsteen, a settant’anni, ancora mi ricorda che Alive, alla fine, ha ragione. Siamo vivi, siamo ancora vivi, e che ce lo meritiamo. Cicatrici comprese.

Black.

Dalla quarta ginnasio all’ultimo anno di liceo ho tenuto fede a un rito personale. Non ricordo come nacque l’idea, né perché fui così ligio nel portarlo avanti.

Nel mio adolescenziale viaggio verso un’età adulta, pensai che avere una qualche mappa potesse essere utile. La cosa scattò alla prima lettura di Siddharta di Herman Hesse. Andava di moda, ai tempi, tanto quanto il giovane Holden o Il maestro e Margherita.

Siddharta però aveva tra le sue righe qualcosa di mutevole. O, al contrario, qualcosa di incredibilmente chiaro e neutro, tanto che risultava quasi naturale usarlo come specchio, come cartina tornasole. A mutare ero io, tra le righe di quel libro scorgevo, ogni anno, qualcosa di diverso, perché dire che fosse qualcosa in più significava ammettere che stavo crescendo. O semplicemente aggiungevo strati. Stratificavo, livello dopo livello, aggiungevo vita ed esperienze e ogni anno tornavo a cercare un significato nuovo a una storia conosciuta.

Ecco, Black è il mio personal Siddharta su pentagramma. Ma, a differenza del libro, la canzone ha una vita propria che non posso controllare, perché capita in momenti non prevedibili, privi di rituale. Eppure, ogni volta, è qualcosa di diverso.

Black è la mia pietra filosofale e il Magnum Opus che porta a lei è scritto a chiare lettere (tattooed..) nel mio rapporto con lei.

In Ten è un macigno. Nero, denso, greve, l’ho sempre amata e odiata. Troppo facile da ascoltare e da amare, troppo umana nel suo crollo finale.

Nell’Unplugged non mi piace. La trovo spenta, quasi scarna. Questa versione è l’annullamento, la separazione, la nigredo alchemica.

Nel corso degli anni diventa la colonna sonora di storie finite male (che poi quando mai finiscono bene?), di addii, come natura e testo vogliono.

Poi arriva un ma. Io adoro i “ma”. Analogico avversativo sulla mia lapide, grazie.

Il 2006 porta i nostri a suonare a Torino. Quel concerto mi regala una Black nuova, carica di significati “altri”. E’ la sua albedo alchemica, la purificazione.

La rubedo, le nozze alchemiche, l’ultima trasformazione, o, se preferite, l’assunzione nel mio personalissimo pantheon di canzoni sacre, avviene recentemente.

Firenze, 2017. Eddie la canta da solo, davanti a migliaia di persone. La dedica, parlano per lui lacrime e intensità, a Chris Cornell, scomparso pochi mesi prima.

Black trascende. Diventa in quel momento un rito di massa, mentre sul maxischermo vengono, veniamo inquadrati tutti noi. Diventa una canzone non tanto sull’ennesimo amore adolescenziale perso, banale torch song, ma sulla perdita. Sul dolore della perdita, sullo stato d’animo indotto, sul vivere quell’emozione, sulla frustrazione del non poter condividere lo stesso cielo, non più. Mai più.

E allora, dato che Black, dopo il 24 giugno 2017, non è più la stessa, ben venga risentirla nella sua versione primigenia, nell’unplugged, e ricordarsi com’era lei e com’ero io, quando leggevo Siddharta in cerca di risposte che, in fondo, non mi ha mai dato.

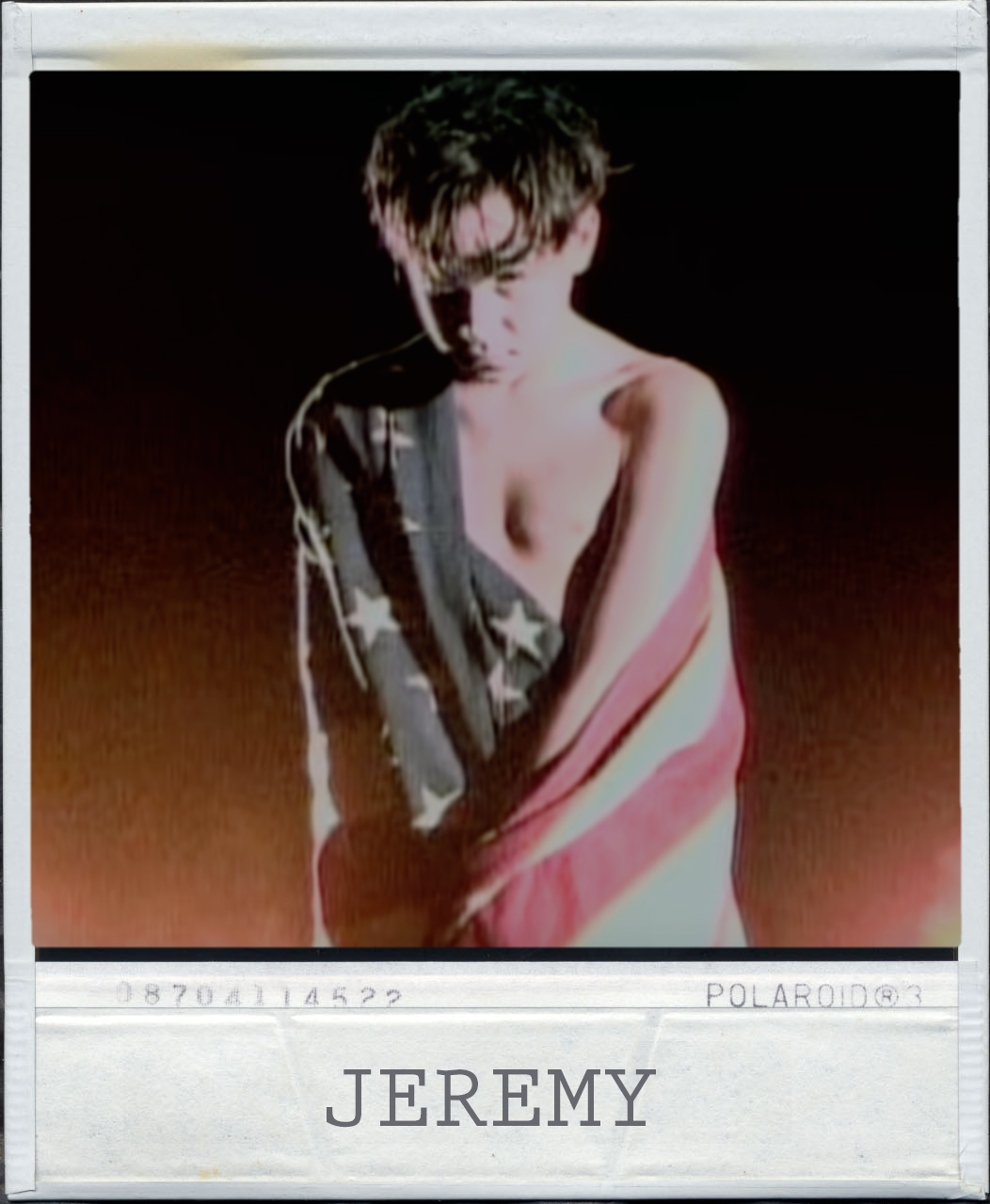

Jeremy.

Novembre 1990.

Novembre 1990.

Uno studente del liceo classico Massimo D’Azeglio di Torino entra in classe con un fucile calibro 22, trenta pallottole in tasca. Rilascia gran parte dei compagni, si barrica con quattro amici, senza accorgersi che la porta dell’aula di apre verso l’esterno. Dopo poche ore si arrende alla polizia.

Questa storia diventò leggenda nel mio liceo. Varie versioni apocrife erano state narrate nelle pause sigaretta sulle scale antincendio, altre, degne di trasposizione cinematografica, erano tramandate come testi sacri.

Il punto era che però nessuno si preoccupò veramente dell’episodio. La Columbine era ancora molto lontana e il fenomeno del bullismo non era a fuoco nel nostro paese.

Quando uscì Ten e ancora di più quando MTV mise in heavy rotation il video di Jeremy mi si chiuse un primo cerchio. Il basso di Ament che apre e chiude la canzone è come un input pavloviano: apre una porta nella mia memoria e cado in catalessi per alcuni secondi, perso.

Jeremy mi colpì. Era una canzone piena di significati, era aderente alla realtà. Non c’era una storiella d’amore, non c’era un malessere dell’autore, non un’emozione. C’erano le solite pennellate di Eddie: qualche immagine, qualche informazione, e poi rabbia. Il video regalò alla mia adolescenza un nuovo mito, con quella presenza scenica enorme, con le labbra contratte, un sorriso spiritato e due occhi persi in un punto lontano.

Jeremy era un archetipo. Era un contenitore. Era un monito.

Nel corso degli anni ha cambiato senso, ha aggiunto contenuti, si è appesantita con brutte esperienze di vissuto, più spesso con storie legate ad addii prematuri. Ma il mio amore filologico di piccolo nerd mi aveva regalato un’arma, che tenevo nascosta nei miei archivi.

Il 18 ottobre del 1993, Eddie Vedder, intervistato da una radio di Seattle, spiegando il senso della canzone e i suoi riferimenti, finì col dire, più o meno, che spararsi in classe non regalò l’immortalità a Jeremy Wade Delle. Anzi, ciò che ottenne fu un trafiletto e poi l’oblio. Eddie tirò poi fuori questa frase:

The best revenge is to live on and prove yourself.

Be stronger than those people.

And then you can come back.

In ogni momento difficile, successivo all’uscita di questa intervista, le parole di Sant’Edward Louis Severson III stanno lì, tatuate a fuoco nella memoria. Non le posso cancellare dalla lavagna. Erano il contrario di ciò che trovavi nella musica di Seattle di quegli anni. E sono il contrario, cronaca alla mano, di ciò che il grunge ha prodotto, e cioè musica incredibile e una scia di morte senza eguali. I Pearl Jam da allora per me sono vita, sono il bright side del grunge, sono quelli che possono cantare del male, del dolore, della sconfitta e renderlo utile, catartico, propositivo.

Even Flow.

Mi ritrovai alla stazione di Oxford.

Davanti allo sportello della biglietteria cercai di ovviare al problema linguistico.

“Parla come se avessi una matita in bocca, Andrea”, mi diceva l’insegnante di conversation. Dovevo raggiungere Leicester in serata, ma avevo fatto casino coi treni. Feci valere le mie ragioni.

E così mi ritrovai col bagaglio nella mano destra e i sogni infranti nell’altra. Il gentilissimo e formalissimo impiegato mi disse che in stazione non potevo stare, che il treno sarebbe partito alle sette del mattino successivo e mi indicò una deliziosa pensioncina per italiani da spennare, a poca distanza.

Mi feci ovviamente quasi investire, arrivai a destinazione alle sei del pomeriggio. Sterline da investire nella cena: zero. Dovevo sopravvivere alla notte, e raggiungere la mia meta senza lasciare traccia.

Dall’altra parte della strada c’era un ragazzo, età indefinita, camminava dietro la sua sigaretta, tenuta nella mano sinistra. Era vestito come Brad Pitt in the Snatch, ma era brutto come Spud in Trainspotting. Raggiunse una chitarra attaccata a un amplificatore portatile. Si sedette su una cassa di legno e attaccò Footsteps.

Di nuovo. Sant’Edward Louis Severson III mi mandava un messaggio chiaro, anzi, mi mandava direttamente un personal Virgilio, uno spirito guida formato busker.

Perché quel ragazzo vide la mia espressione e qualcosa scattò. Dovevo aver mischiato fratellanza con senso di casa, pesissimi ricordi d’amori perduti e ammirazione cieca.

Finì che il giovine mi offrì fish and chips, qualche pinta e parlammo dei Pearl Jam tutta la sera.

Perché, dico io, tutto questo mi tornò in mente mentre ascoltavo Even Flow in versione unplugged? Perché ricordo benissimo che mentre lui parlava io capivo poco. Era scozzese, e questo poneva problemi che andavano aldilà dei miei limiti linguistici. E ricordo che mentre capivo poco pensavo in tempo reale e con gusto di regista, alla strana cena con un ragazzo che campava coi soldi raccolti per strada, conosciuto grazie ai Pearl Jam. Il collegamento con Even Flow veniva da solo, a forza di birra i miei pensieri scorrevano molto più veloci delle farfalle della canzone. Fu un incontro speciale. Gli pagai un letto in ostello, rinunciando a qualche pinta futura. Mi sentii molto Eddie prima maniera, in fondo eravamo timidi entrambi, amavamo il mare entrambi, avevamo saldi principi morali con cui fare a cazzotti col mondo.

E adesso, a quasi trent’anni di distanza, riconosco nei Pearl Jam un altro grande valore, quello della coerenza. Ciò che in una canzone veniva denunciato, ciò che veniva messo sotto i riflettori, era un grande problema e resta una delle più tangibili incoerenze del sistema statunitense, che parla di sogno, di selfmade man, ma poi è capace di lasciarti con un cuscino di cemento a sopravvivere per le strade.

i Nostri si battono da anni contro questo fenomeno e promuovono iniziative benefiche di diverso tipo a livello globale. Anche per questo li sento vicini, non hanno paura di essere presenti al loro tempo.

Coerenza. E karma.

Porch.

Mano nei capelli.

Sguardo in un angolo a destra, terzo pensiero, prima porta.

I just want to say

E no, nulla viene detto, nulla viene svelato. Bocca serrata, one, two, three, four e via si parte.

Porch è di Eddie Vedder. Porch è Eddie Vedder, formato 1991. Quella lunga pausa strumentale nel mezzo, che il nostro usava per andare a spasso sopra i palchi nel tour del ’92, era il momento di sfogo di un animo decisamente inquieto. Basta guardarsi un qualunque live, un Lollapalooza a scelta.

Su Porch, su questa versione in particolare è stato detto di tutto. Tanto che io non credo più a nulla e a nessuno, io ho la mia Porch. Maiuscola, sì, perché è la mia preferita dell’unplugged, quella che a ogni ascolto mi sembra nuova. Quella che è un caos vero nel live registrato ai Kaufman Astoria Studios di New York, quella in cui Eddie cade dallo sgabello, quella in cui si scrive su un braccio pro choice, quella che termina con chitarre lanciate e il piatto crash che festeggia l’atterraggio del basso di Ament.

Il Portico. Credo molto poco al fatto che il sig. Vedder abbia regalato un titolo a caso a una sua creatura. Il portico è il culo di John Wayne che esce di casa e torna alla frontiera in Sentieri Selvaggi, è la prima inquadratura di Thunder Road di Springsteen, è un luogo doppio e ibrido, che nel testo di Vedder diventa anche un tempo sospeso e senza flusso.

Qui è il tempo della scelta. Il tempo che precede l’azione. C’è un pensiero che giustifica, che anticipa e che ci fa compiere l’ultimo passo dall’ultima asse di legno del portico, poi sarà spazio sconosciuto, poi sarà tempo nuovo.

Io adoro le ultime due strofe di Porch. Una anticipa l’altra, cerca di dire qualcosa ma fallisce (Eddie andava a dormire con My Generation, e si può balbettare un intero periodo, almeno, lui può). L’ultima strofa è liberatoria. Esce tutto il non detto, si compie l’azione finale.

Hear my name, take a good look

This could be the day

Hold my hand, walk beside me

I just need to say

Hear my name, take a good look

This could be the day

Hold my hand, lie beside me

I just need to say

I could not take a-just one day

I know when I would not ever touch you

Hold you… feel you… ever hold… never again

Ecco, io mi ricordo perfettamente la prima volta che sono riuscito a dire a una ragazza cosa provavo per lei, dopo averlo fatto mille volte davanti allo specchio, in ascensore, a letto, sotto casa sua. Porch è un inno per un momento che andrebbe glorificato e ricordato per tutta la vita.

Per la prima volta sai di essere di fronte al mondo, con alle spalle se stesso.

Come su un portico.

Puntina a centro disco.

Scendo dalla giostra.

Grazie ragazzi, ancora una volta.

ANDREA RISCOSSA

Nato nel 1977, torinese.

Nel 1991 escono Gish, Nevermind e Ten. E nulla sarà più come prima. Una laurea in lettere lo convince a salire su un trattore, mentre una fallimentare carriera nell’illustrazione lo porta alla vita tra cavalli e bambini. Un paio di concerti di Springsteen risvegliano il sacro fuoco della musica, così finisce col fare il finto contadino letterato. Collabora con Vez Magazine.

Canzone: Rearviewmirror, quote: With you I could never feel alone.